Vol.9

それでも人生には「その先」があるのだ

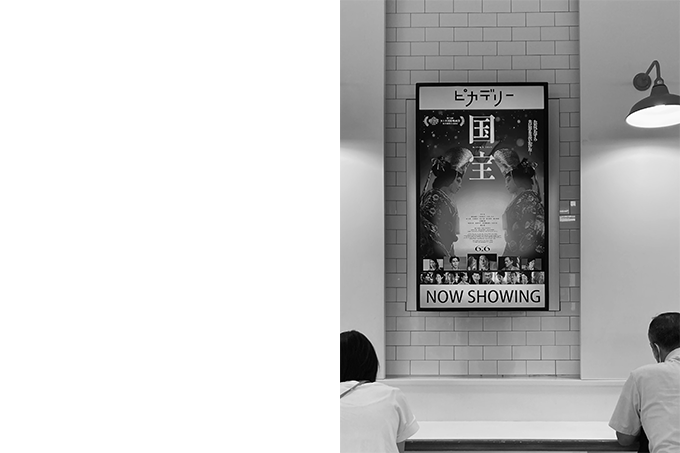

電子看板をしばらく見ていたら、やっと目当てのポスターが表示された。豪華な着物の衣装に身を包んだ女形の若者が二人、向き合っている。見つめあっているようにも見えるし、対決しているようにも見える。その二人の間には「国宝」という大きな文字がそびえ立つ。澄んだ深い青と燃えるような赤、そして真っ白な文字が印象的な一枚だ。

一定の時間が経過すると、ポスターは次の作品のものに入れ替わってしまった。そのまましばらく見ていたが、再度『国宝』のポスターが現れるまでには数分を要した。やっぱりな、と思う。例えば『国宝』という映画のポスターが“表示されていない”時間にたまたまこの映画館を訪れたとしたら、「ここでは『国宝』は上映していない」と思うお客さんがいてもおかしくはない状況が容易に想像できた。これでつい先日の出来事も腑に落ちた。

先日のその日は雨が降っていた。新宿のとある映画館の入口で、今見てきたばかりの映画のポスターにあるビリングを見ていたら、後ろから声をかけられた。「映画を見にいらっしゃったの?」。振り返ると、小柄な年配の女性がいた。どうやら私に尋ねたようなので頷いて答えると、『国宝』という映画はここでやっているかとさらに尋ねられた。「…ここでは、やってませんね」と答えると「どこでやってるかしら?」とのこと。映画『国宝』の上映館を探しているとのことだった。というのも、映画を見た娘さんから”面白かったからぜひ見に行きなよ”と勧められたので新宿に来たのだそうだ。娘さんの情報によれば、新宿なら〈新宿ピカデリー〉と〈TOHOシネマズ新宿〉でやっているとのことだった。けれど「新宿ピカデリーではやっていなかった」と言う。思わず、やってませんでしたか?と聞き返す。すると「ポスターを見たけど、なかった」と、小柄な年配の女性は首をひねった。

つい数日前に私も上映館を調べたばかりだったので、新宿ピカデリーでは上映しているはずだった。行ったのは“新宿ピカデリー”だったかと確かめると、「そうだと思うけど、映画館に電話してみたけど道案内はしていないと言われた」と言う。そういえば右手にはガラケーを握っている。成り行きで「ピカデリーまで一緒に行きましょう」となった。もし新宿ピカデリーで上映していなかったら、TOHOシネマズ新宿までご案内することになったのだろうけれど、結果的には幸いなことに新宿ピカデリーで上映していた。ただ確かに、『国宝』のポスターはなかった。ちょうど、表示されている時間ではなかったのだ、電子看板に。

一緒にエスカレーターに乗って、チケット売り場まで連れて行き、その後は劇場スタッフの方に引き継いでもらった。別れ際の表情は明るかったので、こちらの気分も明るくなった。せっかく映画を見に来たのに、迷子で終わってしまっては悲しいものだ。楽しい一日になってくれたらいいなと願いながら、新宿ピカデリーを後にした。

それから一ヶ月ほど経って、私もこの作品を見に出かけた。雨が降ったり止んだりの日だった。同じく新宿ピカデリーに出かけた。新宿駅の地下通路から、紀伊國屋書店の地下の短い飲食店街を突っ切り、地上に出る。するとちょうど、雨は止みそうなところだった。傘を畳んだまま裏道から映画館のビルに入る。エスカレーターを上がって、劇場のロビーに着いた。

ポスターで向き合う二人の女形の若者を見ながら、この二人の関係性を想像する。ライバルにしては見つめあっているし、相棒にしては対峙しすぎている。はてさて映画を見てみると、思ったよりも複雑な間柄で、このポスターの位置関係に妙に納得がいった。

映画は5章か6章だかに分かれていて(もっとあったかもしれない)、それぞれの章の冒頭には「何年後」という文字が現れる。その間にある数年間に何があったかは映画では描かれないが、見ていると、まだ先があるのか、これでもまだ続くのか、と思いながら、主人公の浮いたり沈んだりする激しい人生を見ることになる。この描き方は、ダイジェスト、と言ってしまえば、そうとも言える。しかし、この映画を見ていて不思議だったのは、それも一つの描き方だと思えたことだった。

この映画で最も印象に残ったのは、人生の長さだった。この作品は、短い人生をあっという間に生きて輝いた人物の映画ではない。長い人生を歩んでいる人物の、点滅しながら続く光と闇のような人生の映画だ。長い人生だと、いろいろあるものなのだということ、沈んだ先に違う何かが「何年後」にはあることを、映画は見せてくれる。それが「十数年後」に及ぶ時もあり、少しくらっともするが、それでも人生には「その先」があるのだと、映画は示してくれる。

映画を見ていたら、ふと、ある人が頭をよぎった。これが役者の物語だったからかもしれない。不意に、ふと。今は、どこにいるのか分からないけれど、もしもどこかでこの映画を見ていたら、今でなくとも「何年後」はあるのだと、思えていたらいいなと、そんなことを思った。

映画は作り手にとって「便り」のようなものだと、昔聞いたことがある。宛先は分からなくとも、映画は届くことがある。どこかにいる人に向けての手紙のようなものだと。この作品は私が書いた「便り」ではないけれど、どこかで、届いていたらと願う。

そういえばこの映画館にご案内した年配の女性には、この作品を勧めた娘さんがいた。隣の県に住んでいるとのことだった。一緒には見られないけれど話はできる、離れた人とも映画を見た時間を分かち合うことはできる。映画には、そんな良いところもある。

劇場を出てロビーに戻ると、次の回を見に訪れた観客で溢れていた。年配の方もいれば若い人もいる。親子もいれば、友人同士のような組み合わせもいる。一つの映画にこのような幅広い客層が集まる光景は久しぶりに見た。電子看板を見ると、ちょうど今見たばかりの映画のポスターが表示されたところだった。それを眺めていたら背後で、次回の上映アナウンスが始まりを告げた。

|

|